- Исторический контекст: от суда над Скопсом до современных дебатов

- Мотивированное мышление: люди верят в то, что хотят

- Нейропсихология веры: как мозг сопротивляется новым идеям

- Культурные различия: британцы приняли эволюцию, а американцы — нет

- Стратегии преодоления когнитивных барьеров

- Эволюция мышления возможна

Человеческий разум устроен парадоксально: мы гордимся своей способностью мыслить рационально, но при этом часто отвергаем факты, если они угрожают нашим глубинным убеждениям.

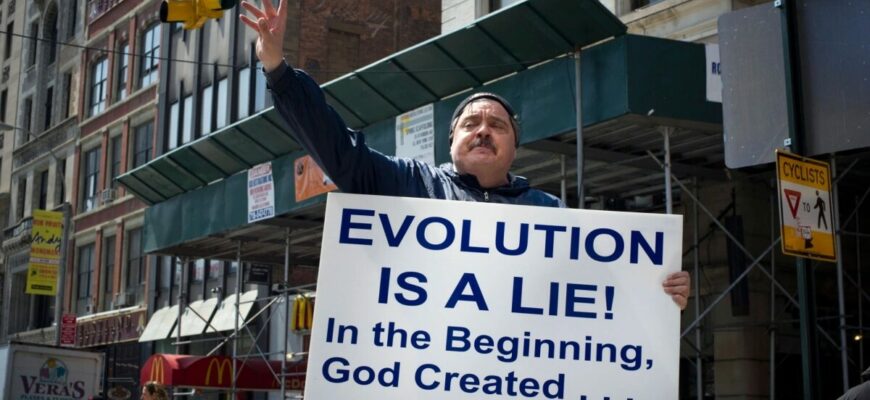

Отрицание теории эволюции — один из самых ярких примеров этого феномена. Почему в XXI веке, когда наука раскрыла механизмы наследственности, расшифровала ДНК и обнаружила переходные формы видов, миллионы людей по-прежнему отвергают идеи Дарвина?

Ответ кроется не в недостатке знаний, а в психологии веры. Наше восприятие реальности фильтруется через призму когнитивных искажений, социального влияния и механизмов психологической защиты. Религиозные, культурные и даже политические факторы формируют систему убеждений, которую мозг защищает так же яростно, как организм борется с вирусом.

В этой статье мы разберём:

- Как мотивированное мышление заставляет нас игнорировать неудобные факты;

- Почему религиозный фундаментализм и догматизм снижают способность к критическому анализу;

- Чем объясняется разница в принятии эволюции между странами (например, США и Великобританией);

- Какие стратегии помогают преодолеть барьеры на пути к рациональному мышлению.

Это не просто спор о происхождении видов — это исследование того, как идентичность, принадлежность к группе и страх перед неопределённостью формируют нашу картину мира. И понимание этих механизмов — первый шаг к тому, чтобы мыслить свободнее.

Исторический контекст: от суда над Скопсом до современных дебатов

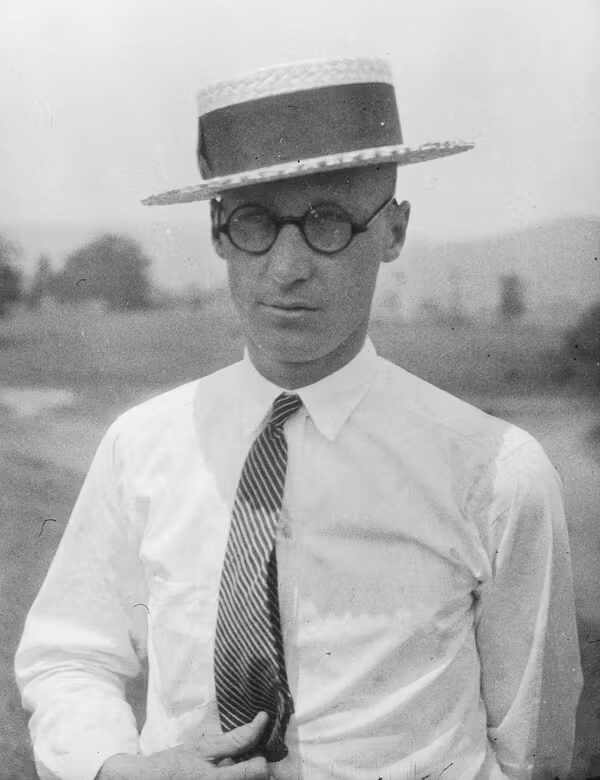

Сто лет назад в США произошло знаковое событие — «Обезьяний процесс» (1925), в ходе которого учитель Джон Скоупс был осуждён за преподавание теории эволюции. Несмотря на прошедшее время, вопрос о происхождении человека до сих пор вызывает острые споры в американском обществе.

Согласно данным Pew Research Center (2020), только 64% американцев признают, что люди и другие живые существа развивались в процессе эволюции. Для сравнения, в Великобритании этот показатель составляет 73%. Разница кажется небольшой, но она отражает глубокие культурные и психологические различия между странами.

Почему же одни общества легче принимают научные теории, а другие сопротивляются им? Ответ кроется в когнитивных искажениях, социальном влиянии и механизмах психологической защиты.

Мотивированное мышление: люди верят в то, что хотят

Отрицание эволюции — яркий пример мотивированного мышления (motivated reasoning). Это когнитивное искажение, при котором человек бессознательно отбирает аргументы, подтверждающие его убеждения, и игнорирует противоречащие им данные.

Исследования показывают, что религиозный фундаментализм — один из главных факторов неприятия эволюции. Например, исследование 2019 года с участием 900 человек выявило связь между верой в ложные новости и догматизмом, религиозной фундаментальностью и сниженной способностью к аналитическому мышлению.

Пример:

В США, особенно среди южных баптистов (крупнейшей протестантской деноминации), 61% верят в буквальное толкование Библии. Это создаёт когнитивный диссонанс при столкновении с научными данными, и люди предпочитают отвергать их, чтобы сохранить свою идентичность.

Нейропсихология веры: как мозг сопротивляется новым идеям

Исследования с помощью фМРТ показывают, что у людей с фундаменталистскими взглядами снижена активность в дорсолатеральной префронтальной коре — области, отвечающей за аналитическое мышление и когнитивную гибкость.

Когда эта зона работает менее активно, человек:

- легче принимает утверждения без доказательств,

- сопротивляется изменениям своих убеждений, даже при наличии контраргументов.

Пример:

Пациенты с повреждениями префронтальной коры демонстрируют повышенную склонность к конспирологическому мышлению и вере в догмы.

Культурные различия: британцы приняли эволюцию, а американцы — нет

В Великобритании теория Дарвина получила широкое признание ещё в конце XIX века. Историк Оуэн Чедвик отмечает, что англиканская церковь стремилась найти «срединный путь» (via media) между наукой и религией.

Факторы, способствовавшие принятию эволюции в Британии:

- Гибкость религиозных институтов — многие теологи рассматривали эволюцию как «метод Бога», а не угрозу вере.

- Иерархическая структура церкви — когда образованные священнослужители принимали науку, их примеру следовали и другие.

В США же антиэволюционные движения остаются сильными до сих пор. В некоторых штатах до сих пор предлагают законы, ограничивающие преподавание эволюции в школах.

Стратегии преодоления когнитивных барьеров

Исследования показывают, что простое предоставление фактов редко меняет убеждения. Вместо этого эффективны следующие стратегии:

- «Прививка» от дезинформации — объяснение, как работает научный консенсус, до столкновения с ложными утверждениями.

- Акцент на «как», а не «почему» — если говорить, что эволюция описывает механизмы развития жизни, а не отрицает смысл существования, верующие люди легче её принимают.

- Образование и критическое мышление — люди с высшим образованием чаще принимают эволюцию, но важно, чтобы обучение не воспринималось как атака на идентичность.

Пример:

Долгосрочное исследование (2024) показало, что с возрастом люди чаще принимают эволюцию, особенно если получают университетское образование. Однако те, кто учился в религиозных школах, демонстрируют меньшую гибкость мышления.

Эволюция мышления возможна

Дебаты об эволюции — это не столько спор о биологии, сколько столкновение идентичностей, социальных норм и когнитивных механизмов. Понимание психологии веры позволяет найти способы донести научные идеи, не провоцируя защитную реакцию.

Как писал Карл Саган: «Наука — это не только знание, но и способ мышления». И если мы хотим, чтобы общество развивалось, нам нужно учиться преодолевать собственные когнитивные ограничения.