- Травма как социально-психологический феномен

- Роль социальных идентичностей в преодолении травмы

- Посттравматический рост: когда кризис становится возможностью

- Посттравматический рост

- Примеры посттравматического роста

- Коллективный рост: когда боль объединяет

- Движение MeToo: от личной боли к глобальным переменам

- Black Lives Matter: борьба за справедливость

- Как происходит посттравматический рост?

- Почему медицинский подход не всегда работает?

Человеческая психика — удивительный феномен. Она может треснуть под тяжестью ударов судьбы, но в этих самых трещинах нередко прорастают новые силы, смыслы и возможности.

Мы привыкли думать о психологической травме как о чём-то однозначно разрушительном — о ране, которая болит, о страхе, который парализует, о потере, которая кажется невосполнимой. Но что, если травма — это не только конец чего-то, но и начало?

Современная психология всё чаще говорит о посттравматическом росте — удивительном феномене, когда люди, пережив тяжелейшие испытания, не просто возвращаются к прежней жизни, а перерастают себя.

Они находят в пережитом страдании новые смыслы, укрепляют отношения, открывают в себе неожиданную силу и даже меняют мир вокруг себя.

Эта статья — не попытка романтизировать боль. Травма всегда остаётся травмой — жестокой, несправедливой, ранящей. Но она также может стать точкой трансформации, если человек (или целое сообщество) находит в ней не только горечь, но и возможность перерождения.

Мы рассмотрим, как работает посттравматический рост, почему одни люди находят в кризисе новые силы, а другие застревают в страдании, и как коллективная травма порождает мощные социальные движения — от MeToo до борьбы за права угнетённых групп.

Это история о том, как боль может стать не тупиком, а поворотным пунктом — если мы находим в ней не только слабость, но и скрытую силу.

Травма как социально-психологический феномен

Психологическая травма долгое время рассматривалась исключительно через призму медицины, однако современные исследования показывают, что это явление гораздо сложнее.

Если раньше термин «травма» ассоциировался лишь с физическими повреждениями, то сегодня он охватывает и глубокие эмоциональные потрясения. Однако излишний акцент на медицинский аспект стресса может мешать пониманию его истинной природы.

Как отмечают психологи, травматические события — войны, насилие, катастрофы — чаще всего не приводят к долгосрочным негативным последствиям. Более 90% людей демонстрируют психологическую устойчивость (резилентность), восстанавливаясь после тяжелых переживаний.

Однако это не значит, что травма не оставляет следа — она может формировать новые социальные идентичности (например, статус беженца, вдовы, жертвы несправедливости) или усиливать уже существующие.

Роль социальных идентичностей в преодолении травмы

Исследования в Непале после землетрясений 2015 года показали, что уровень психологического стресса и способность к восстановлению во многом зависели от социального статуса людей.

Те, кто принадлежал к исторически угнетённым кастам, испытывали более сильную травму, но при этом демонстрировали высокую степень сплочённости, что помогало им справляться с последствиями катастрофы.

Это подтверждает идею о том, что групповая идентичность играет ключевую роль в преодолении травмы. Например, британские почтовые служащие, несправедливо обвинённые в финансовых нарушениях, объединились в движение Justice for Subpostmasters’ Alliance, что не только укрепило их солидарность, но и позволило эффективнее бороться за свои права.

Посттравматический рост: когда кризис становится возможностью

Вопреки стереотипам, травма не всегда приводит к пассивности и жертвенности. Многие люди переживают посттравматический рост — феномен, при котором человек находит в пережитом кризисе новые смыслы, укрепляет отношения с окружающими или пересматривает жизненные приоритеты.

Более того, возможен и коллективный рост, когда группа людей, переживших травму, объединяется для борьбы за справедливость. Яркие примеры — движения MeToo и Black Lives Matter, где общая боль трансформировалась в мощную социальную силу.

Традиционно психологическая травма ассоциируется с разрушительными последствиями — тревожными расстройствами, депрессией, потерей веры в будущее.

Однако в последние десятилетия исследования выявили удивительный феномен: многие люди не просто восстанавливаются после тяжелых событий, но и выходят из кризиса обновлёнными, с новыми жизненными ориентирами. Это явление получило название посттравматического роста.

Посттравматический рост

Концепция посттравматического роста была разработана психологами Ричардом Тедэши и Лоуренсом Кэлхуном в 1990-х годах. Они обнаружили, что люди, пережившие тяжелые испытания — войны, потерю близких, тяжёлые болезни — часто отмечают позитивные изменения в своей жизни:

- Глубже начинают ценить жизнь («Я понял, что каждый день — это дар»).

- Обретают новые смыслы («Теперь я знаю, ради чего живу»).

- Укрепляют отношения («Моя семья стала мне ближе»).

- Открывают в себе внутреннюю силу («Я не думал, что смогу это пережить, но справился»).

- Пересматривают приоритеты («Теперь я трачу время только на то, что действительно важно»).

Это не означает, что травма внезапно становится «полезной» — скорее, человек, пройдя через страдание, находит в нём ресурс для личностного развития.

Примеры посттравматического роста

- История Ника Вуйчича — человека, родившегося без рук и ног. В детстве он страдал от депрессии и даже пытался покончить с собой, но со временем нашел смысл в мотивационных выступлениях, вдохновляя миллионы людей по всему миру.

- Опыт жертв терактов. После трагедии в «Норд-Осте» некоторые выжившие заложники создали фонды помощи пострадавшим, стали заниматься благотворительностью, превратив свою боль в помощь другим.

- Люди, победившие рак. Многие пациенты после ремиссии говорят, что болезнь заставила их переосмыслить жизнь, избавиться от токсичных отношений и начать заниматься тем, что приносит радость.

Коллективный рост: когда боль объединяет

Посттравматический рост возможен не только на индивидуальном, но и на групповом уровне. Когда люди, пережившие общую травму, объединяются, их опыт может стать основой для мощных социальных изменений.

Движение MeToo: от личной боли к глобальным переменам

В 2006 году активистка Тарана Берк впервые использовала хэштег MeToo, чтобы поддержать жертв сексуального насилия. Но настоящий резонанс движение получило в 2017 году, когда десятки тысяч женщин по всему миру начали публично рассказывать о пережитом.

Что произошло?

- Женщины, годами молчавшие о насилии, обрели голос.

- Формировалось чувство солидарности: «Я не одна».

- Личные истории превратились в политическую силу, изменившую законы и отношение к проблеме.

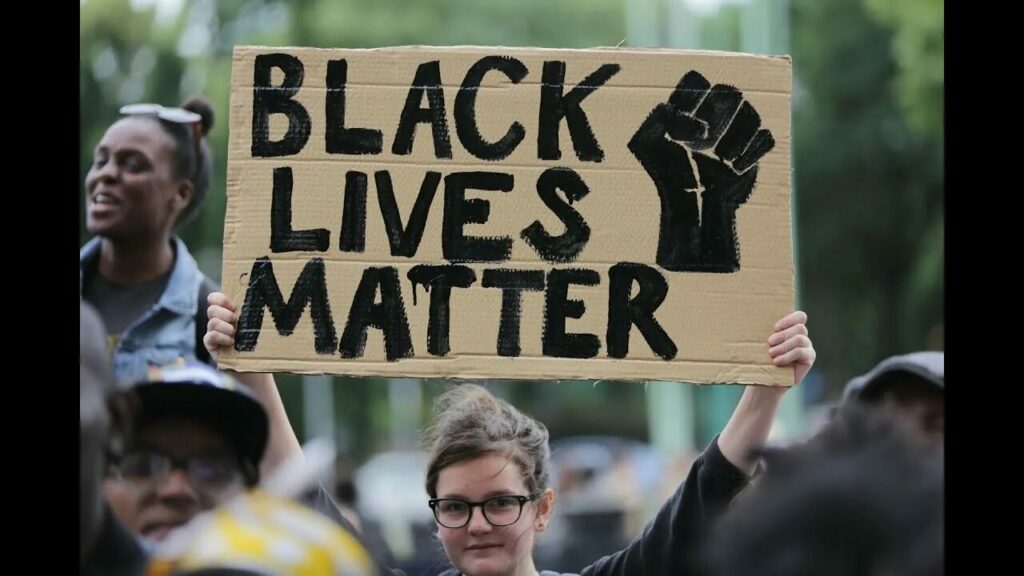

Black Lives Matter: борьба за справедливость

Движение BLM, возникшее после убийства афроамериканцев полицейскими, показало, как коллективная травма превращается в мощный протест.

Как это работает?

- Осознание общей боли («Это происходит с нами снова и снова»).

- Формирование групповой идентичности («Мы — сообщество, которое больше не будет молчать»).

- Переход от страдания к действию (массовые акции, изменения в законодательстве).

Как происходит посттравматический рост?

Психологи выделяют несколько ключевых механизмов:

- Когнитивная переоценка — человек переосмысливает травмирующее событие, находя в нём новые смыслы.

- Социальная поддержка — близкие и группы пострадавших помогают справиться с болью.

- Развитие эмпатии — пережитый опыт делает людей более чуткими к чужой боли.

- Формирование новых ценностей — приоритеты смещаются от материального к экзистенциальному («главное — здоровье и близкие»).

Можно ли «запрограммировать» рост после травмы? Нет универсального рецепта, но исследования показывают, что люди, открытые к рефлексии, склонные искать поддержку и имеющие гибкое мышление, чаще переживают посттравматический рост.

Важно понимать: это не автоматический процесс. Сначала идёт период острой боли, и только потом — возможная трансформация.

Посттравматический рост не отменяет страдания, но показывает, что даже в самых тёмных ситуациях можно найти точку опоры. Как индивидуально, так и коллективно люди способны превращать травму в источник силы, мудрости и перемен.

Главное — не оставаться один на один с болью, а искать поддержку, смыслы и способы помочь другим, потому что именно в этом и заключается путь от жертвы — к герою своей жизни.

Почему медицинский подход не всегда работает?

Несмотря на важность терапии и фармакологической поддержки, чрезмерный акцент на индивидуальном лечении может заслонять социальные аспекты травмы. Уязвимые группы — малоимущие, этнические меньшинства, женщины — чаще сталкиваются с травмирующими событиями, но их голоса редко бывают услышаны.

Медицинский нарратив, сосредоточенный на «лечении» последствий травмы, отвлекает внимание от профилактики и социальных изменений. Вместо того чтобы просто помогать жертвам, важно создавать условия, в которых травму можно предотвратить или минимизировать её последствия.

Психологическая травма — это не просто медицинская проблема, а сложный социально-политический феномен.

Устойчивость к стрессу зависит не только от личных качеств, но и от групповой сплочённости, социальной идентичности и возможности коллективного действия. Понимание этого позволяет не только эффективнее помогать пострадавшим, но и работать над созданием более справедливого общества.